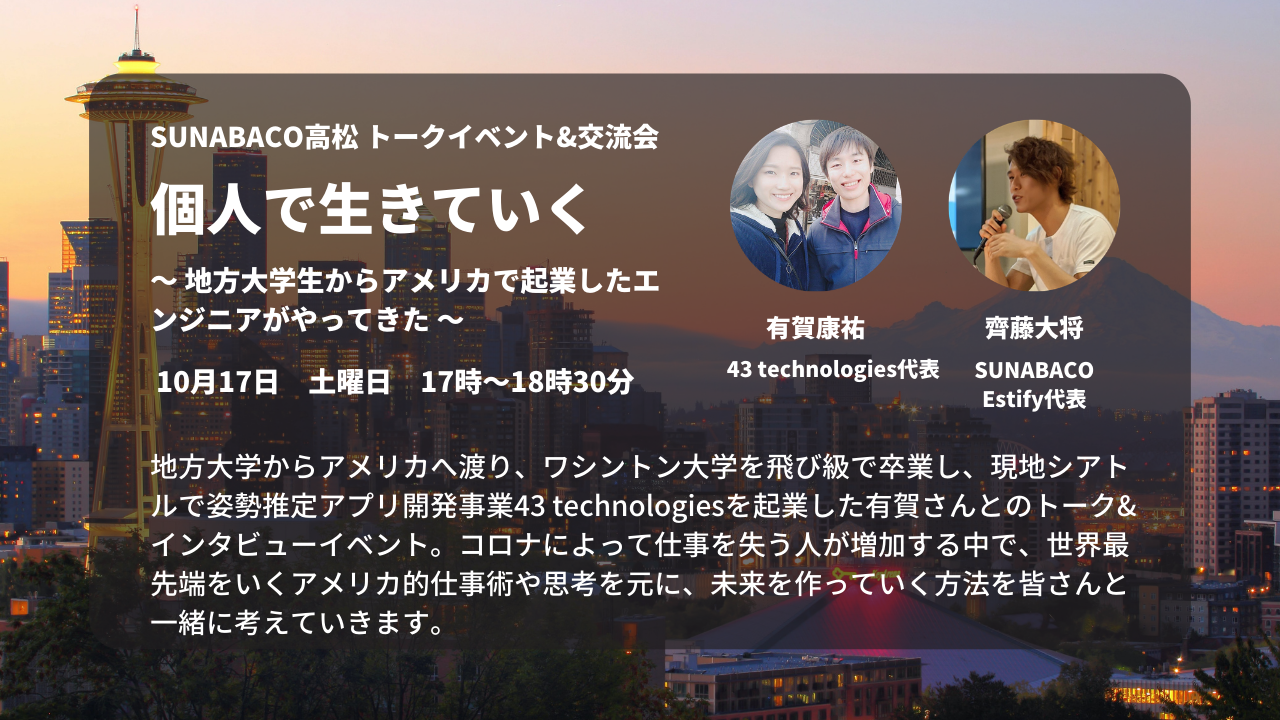

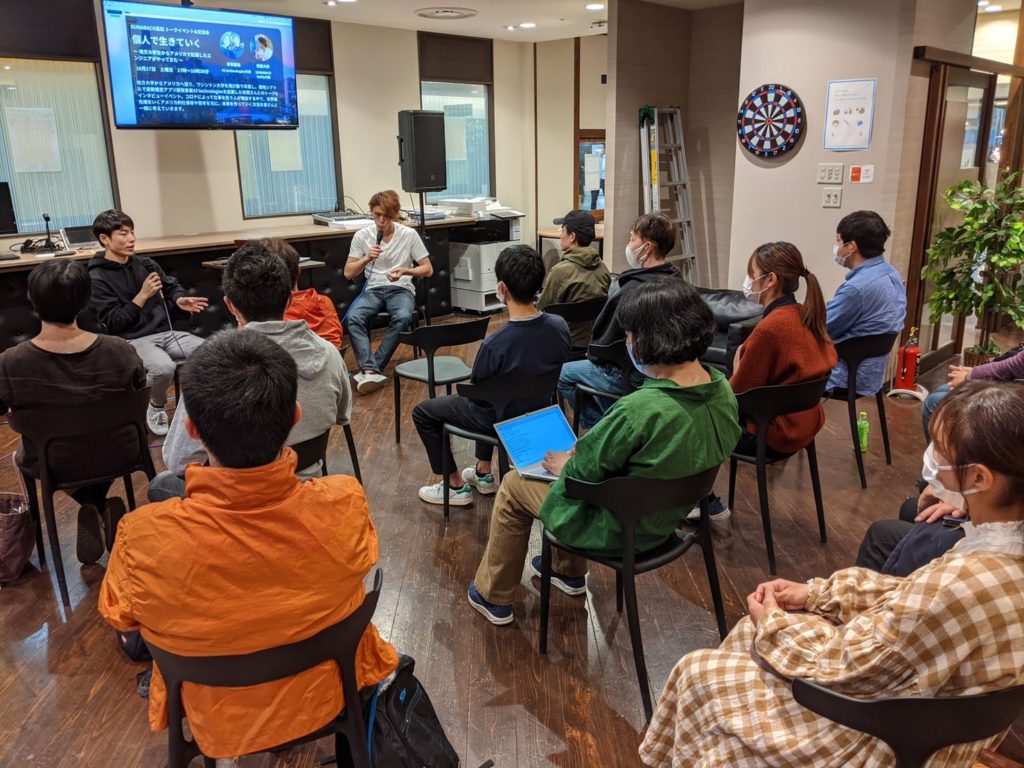

10月17日土曜日、SUNABACO高松にて、「個人で生きていく」ということをテーマに、トークイベントが行われた。

コロナの影響で、会社や場所に縛られていた多くの個人が、職を失ったり、銀行が副業やリモートワークを解禁したことで、今まで以上に個人でいくことの大切さに注目が集まっている。

そこで今回は、エストニアで大学院在学中に起業した齊藤大将と、大将の友人で、現在彼と一緒にアプリ開発を進めている有賀さんとのトークセッションを開いた。また、有賀さんと一緒にマイクロソフトに勤める高木さんもお見えになられた。

地方からアメリカへ

今回のトークセッションで登壇していただいた有賀さんは、元々は地方の大学生だったが、アメリカに渡り、アメリカの大学を飛び級で卒業した優秀なエンジニアだ。

田舎が好きで、都会から地方に進学と同時に地方へ移り住んだが、そこで出会った外国人留学生との絡みの中で、海外を意識し始めたという。

大学のカリキュラムの中に、留学が必修に組まれており、アメリカに行ってみることを決意した有賀さん。実際に行ってみると、自分の知らない世界や常識、アメリカに集まる優秀な学生に刺激を受け、帰国したあと、アメリカの大学に編入することを決意。

GAFAにいくのは、地元就職感覚

「いわゆる日本でGAFAと呼ばれるような世界的な大企業にいく同級生がたくさんいたと思うのですが、彼らはどういう考えやモチベーションで就職していくのですか?」

彼らにとってGoogleやFacebookに就職するのは、地元の企業に就職するような感覚で当たり前なんです。

アメリカの優秀な学生たちにとって、Googleのような日本が憧れるような企業に就職するのは、愛知の人がトヨタに就職するような感覚らしい。近くにあるからいく。そもそものステージが、我々日本人が考えるよりも上にあるため、すごいという感覚でもないようだ。

複業で自社にサービスを売る

「エストニアとかだと、スタートアップに勤めながらそこで知り合った人と自分でもスタートアップをやって、様々な事業を相乗的に進めるのが当たり前ですが、アメリカはいかがですか?」

アメリカでもFacebookなどに勤めながら、自分でもスタートアップをやっている人たちは珍しくないようだ。ただ、彼らの場合は、FacebookやGoogleに入ることで、世界から集まった優秀な人材と知り合うことができる。

同じプロジェクトなどで知り合った仲間とチームを組み、サービスを開発したり、社内の問題を解決するようなプロダクトを作る。

そして、それを自社に売る。

すごい話だが、一番近道で当たり前の発想かもしれない。

最近は、M&Aを繰り返すシリコンバレーの会社が目の前にあり、中で働いているなら、その自分の勤める会社に売るのが一番早いし、信用もある。

それで目の前に150億円がおかれることもある。

コーディングできるやつだけがエンジニアではない

シティズンデベロッパーを育てる。

どなたでも自分がしたいようにアプリがつくれるようになる!

そう口を開いたのは、今回有賀さんと一緒にSUNABACO高松にお越しいただいた、マイクロソフトに勤める高木さんだ。

彼女も有賀さんと同じアメリカの大学を卒業し、日本マイクロソフトに入社した。リサーチや分析などを行い、いわゆるデータサイエンティスト 、データアナリストに近い業務を今は行っているらしいが、算数は小学生で挫折し、それから大学まで逃げてきたという。

今は、コーディングしなくてもエンジニアリングができ、社会問題を解決することができる。むしろ、外の世界や、その業界や身の回りのことに詳しい非エンジニアの方が、簡単にアプリなどを作り、誰でも問題を解決できるようなシティズンデベロッパーへの期待と注目が上がっている。

エンジニアリングは、理系やコンピュータに強い人間だけのものではもはや無くなってきており、むしろそうあるべきだという新しい視点に驚かされた。

市場価値とは、誰かの役に立つということ

価値とはなにか、という問いに、それは誰かの役に立つこと、と答える有賀さん。

誰かの役に立つことには、それすなわち価値であり、だからお金が生まれる。

つまり、

世の中の問題を解決していれば、そこに価値がうまれていく。

その解決案として、ちょっとプログラミング勉強していれば、それが解決できる問題か否かを判断できる。

これが、プログラミングをはじめとして技術を学ぶことの重要性であり、SUNABACOがプログラミングスクールも提供している本質的価値だ。プログラミングはあくまで問題解決のツールであり、問題に気づく力、そしてその問題が解決できるか否かを知っていること、これだけで人生が大きく変わることだろう。

企業に勤めてしまうと、企業が社会の問題を見つけてきて、企業の考える解決方法をこなすだけになってしまう。そうすると、問題がなにか、解決可能かという視点が失われてしまう。

しかし、これは個人で生きるには大事な視点だ。

その視点でみると、気づきがある。

有賀さん、高木さん、お忙しい中、本当にありがとうございました!